1. 花火大会の起源は厄払い

日本で最初の花火大会は1733年の隅田川「川開き」とされる。当時は飢饉や疫病が流行しており、犠牲者の供養や悪疫退散を祈る目的で花火が打ち上げられた。

庶民にとっては娯楽であると同時に、厄払いの意味を持つ行事でもあった。

2. 花火の色の秘密

花火の色は金属の燃焼で決まる。銅は青、ストロンチウムは赤、バリウムは緑、ナトリウムは黄など、配合の工夫で鮮やかさが増す。

特に青色は再現が難しく、花火師の高度な技術が試される色とされている。

3. 日本の花火は球状に咲くのが特徴

日本の花火は球状に美しく開くのが特徴で、世界的にも高く評価されている。

一方、欧米の花火は扇形や直線的な演出が多く、迫力やショー性を重視する傾向が強い。文化ごとの違いが楽しめるのも花火の魅力。

4. 花火玉の職人技

打ち上げ花火に使う「玉」は和紙を何層も貼り合わせ、内部に星と呼ばれる火薬玉を均等に詰めて作られる。

正確に丸く開くための配置は職人の経験と勘が必要で、大玉になるほど完成まで長い時間がかかる。

5. 世界最大の四尺玉の重さは400kg!?

新潟県片貝まつりで打ち上げられる「四尺玉」は直径約120cm、重さ400kg超という世界最大級の花火。

開花すると直径800mもの大輪が広がり、観客を圧倒する。特別な筒でしか打ち上げられない貴重な存在だ。

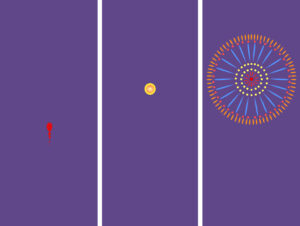

6. 玉の大きさと開花高度の関係

花火は玉の大きさで高さと広がりが変わる。10号玉は直径約30cmで約330mに上昇し、直径300mほどに開く。

大玉ほど迫力があるが、同時に安全面や設置面で高度な技術と準備が必要とされる。

7. 日本独自の線香花火

線香花火は日本独自の文化で、火玉が「牡丹」「松葉」「柳」と形を変えながら消えていく様子を味わう。

海外にはほとんど存在せず、繊細な移ろいを愛でる感覚が日本人らしい「侘び寂び」を表している。

8. 花火の音の違い

花火は音でも楽しめる。大玉は「ドーン」と重低音が響き渡り、小玉は「パン」「パチパチ」と軽快な音を奏でる。

音の違いは火薬の量や炸裂の仕組みによるもので、視覚と聴覚の両方を楽しめる点が魅力だ。

9. 花火師は実は国家資格

花火を作る職人「花火師」には国家資格「煙火製造保安責任者」が必要。資格取得後も長年の修行で技術と安全管理を習得する。

夏の夜空に広がる一瞬の美の裏には、職人の努力と誇りが込められている。

10. 花火は日本の美意識の表れ

花火は一瞬で消える姿から「儚さ」の象徴とされ、俳句や和歌に多く詠まれてきた。

散り際の美を愛でる感性と結びつき、単なる娯楽にとどまらず、日本人の美意識を映す存在となっている。

更新日:2025年8月31日(日) 01:04

夏に関する豆知識

夏に関する豆知識  秋に関する豆知識

秋に関する豆知識  サンタクロースに関する豆知識

サンタクロースに関する豆知識  冬に関する豆知識

冬に関する豆知識  夏に関する豆知識

夏に関する豆知識  大晦日に関する豆知識

大晦日に関する豆知識  秋に関する豆知識

秋に関する豆知識  クリスマスに関する豆知識

クリスマスに関する豆知識