1. フランスパンの切れ込みは爆発を防ぐため

フランスパンの表面にある切れ込みは、見た目のためだけではありません。生地が焼かれる際に内部の水分が一気に蒸発して破裂するのを防ぐための「ガス抜き」の役割を果たしています。

香ばしい食感もこの工夫から生まれます。

2. 食パンの耳は保存のために必須だった

食パンの「耳」はただの余りではなく、昔は保存性を高めるために必須の部分でした。焼き固めることで内部をカビから守り、長く日持ちする効果を持っていたのです。

耳を切る習慣は近代になってから生まれたものです。

3. 世界一古いパンは炭化した黒パン

ヨルダンの遺跡から発見された炭化したパンは、なんと1万4千年前のもの。農耕が始まる前に野生の穀物を粉にして焼いて食べていたと考えられています。

人類の食文化にパンが根深く関わっていたことがわかります。

4. クロワッサンはオーストリア生まれ

フランスの象徴と思われがちなクロワッサンですが、実は起源はオーストリア。1683年、ウィーンでオスマン帝国を退けた戦勝を祝い、三日月を模して作られたのが始まりです。

のちにフランスに伝わり大流行しました。

5. ベーグルの穴は売りやすく運びやすくするため

ベーグルの真ん中に穴がある理由は、単に可愛い見た目のためではありません。昔は棒に通してまとめて運んだり、店先に吊るして売ったりするための工夫でした。

保存や持ち運びに便利な合理的な形なのです。

6. 食パンの厚さの呼び方は日本独自

日本では「4枚切り」「6枚切り」といった厚さの規格がありますが、これは海外では見られない文化です。

食べ方に合わせて厚みを選べる便利なスタイルで、トースト好きの日本人ならではの工夫といえます。

7. ナンはインドでは家庭料理ではない

日本のカレー屋でおなじみのナンですが、実はインドの家庭ではほとんど食べられていません。

焼き窯「タンドール」が必要なため、日常的にはチャパティやロティと呼ばれる薄いパンが主流なのです。

8. パン粉は日本独自の進化食品

揚げ物に欠かせないパン粉は、実は日本で独自に発展した食品です。

欧米では硬くなったパンを砕いて代用しますが、日本では専用の食パンを焼き、乾燥させて細かく加工します。その結果、サクサクとした軽い食感のフライが誕生しました。

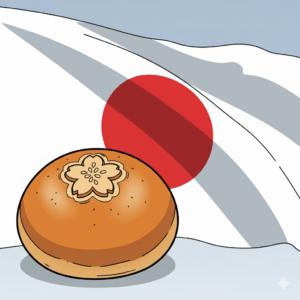

9. アンパンは明治時代の発明品

日本生まれのアンパンは、木村屋の創業者・木村安兵衛が明治時代に考案しました。

和菓子の餡をパンに合わせるという発想は当時革新的で、明治天皇にも献上されるほど人気を博しました。今もロングセラーです。

10. 世界で最も高価なパンは金粉入りで数万円

スペインには金粉と銀粉を贅沢にまぶした「世界一高価なパン」が存在します。値段はなんと1斤数万円。

食材の豊かさや贅沢さを象徴するような一品で、パンが単なる主食を超えた存在になり得ることを示しています。

更新日:2025年9月26日(金) 09:37

コーヒーに関する豆知識

コーヒーに関する豆知識  プレゼントに関する豆知識

プレゼントに関する豆知識  宇宙に関する豆知識

宇宙に関する豆知識  語源に関する豆知識

語源に関する豆知識  プレゼントに関する豆知識

プレゼントに関する豆知識